遺産分割協議書とは

前回の記事で、遺産の分割方法について説明しましたが、実際に遺産を誰にどのように振り分けるかが決定したあとは、それをまとめて書類にする必要があります。これを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要になります。相続人が一人でも協議に参加していなかった場合や反対の意思を表示していた場合は作成できません。

このように、全ての相続人が合意して作成された遺産分割協議書は、一種の「契約書」または「証明書」のような性質を持ち、対外的にも協議書の内容を証明することができます。逆に言えば遺産分割協議書が無ければ、不動産の変更登記や凍結された被相続人の銀行口座等の解除ができないということです。

どんなときに必要となるのか

相続が開始されても、必ず遺産分割協議書を作成しなければならない訳ではありません。場合によっては作成する必要がないときもあるのです。

それではどういうときに必要となるのかを見ていきましょう。

遺言書がない場合

亡くなった方が遺言書を遺していた場合は、基本的にその遺言書通りの遺産分割が行われますので遺産分割協議書を作成する必要はありません。必要となるのは遺言書が無かった場合です。上で説明したとおり、被相続人の凍結された銀行口座を解除しようとしても、遺言書が無ければ客観的証拠が無いので銀行は解除に応じてくれません。このときに遺産分割協議書が必要となるのです。

ただし遺言書が無くても、相続人が一人しかいなかった場合は、その相続人が全ての財産を相続することになりますので、この場合は必要ありません。

また遺言書があった場合でも、その内容に不満がある場合、相続人全員の合意により遺言書の内容と違った遺産分割が可能となりますが、このときは遺産分割協議書の作成が必要です。

全ての相続財産が記載されていない遺言であった場合

遺言が遺されていたとしても、一部の相続財産についての処分方法しか指定されていなかった場合は、残りの遺産について法定相続人が話し合いで相続方法を決めなければならず、遺産分割協議書の作成が必要となります。

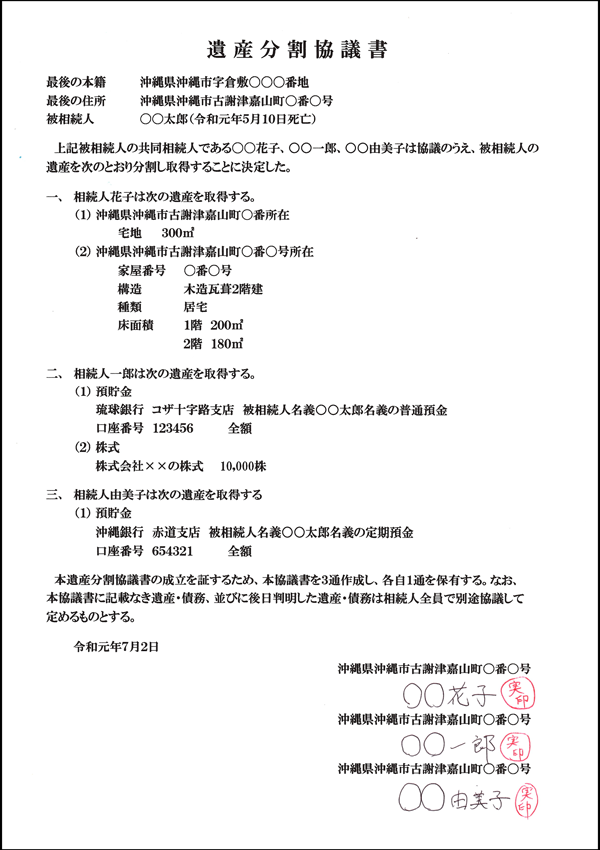

遺産分割協議書の例文

- 用紙の制限はありませんが、A4サイズの用紙を使用するのが普通です。

- 遺産分割協議書の記載方法に決まった形はありません。また手書きで作成してもワープロで作成しても構いません。ただし『被相続人』『誰に』『何を』『どのくらい』という項目を混同が生じないようにしっかりと書く必要があります。

- タイトルは『遺産分割協議書』と明確に記載。

- 被相続人がどこの誰であるのかを最初に記載します。住民票記載通りにしっかり記載しましょう。

- 相続人全員の氏名を記載します。

- 財産目録の不動産は登記事項証明書を見ながら正確に記載します。ここが適当だと、移転登記ができない可能性があります。

- 財産目録の預貯金はどの銀行のどの口座のどれだけを相続するのか正確に記載します。ここが適当だと、口座凍結を解除できない可能性があります。

- 協議を行った日をしっかり記載します。遺言書同様、あいまいな記載(〇月吉日)はしないように。

- 相続人全員が署名し印鑑を押します(もし遺族のなかに遺産を相続しない者がいたとしても、その者も必ず署名し印鑑を押します)。このとき必ずしも実印である必要はないのですが、不動産の移転登記には実印の押印が条件となっていますので、ここは実印での押印が無難でしょう。

- 財産目録や相続人が多く一枚にまとめきれない場合は、A3用紙を横にして右と左の分けて記入するか、またはA4用紙を複数枚使用して記入してもかまいません。なお複数枚の用紙を使用する際は全てのページに相続人全員の割印を押します。

- できれば相続人全員分作成し、各自が一部ずつ持つのが理想です。しかし相続人が多い場合は一部作成し代表者が原本を保管するということも可能です。

なお上記遺産分割協議書はあくまで例文ですので、全てこの通りに作成する必要はありません。ただし遺産分割協議書は「契約書」や「証明書」の意味を持つことになりますので、ご自分で作成したしときは専門家にしっかりチェックしてもらい、後々のトラブルとならないように細心の注意を払いましょう。