���e�ؖ��X�ւƂ�

���e�ؖ��X���Ƃ́A�v�����莆�̈���ł��B

���̂��莆�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă��邩�A�Ƃ����A���e���ؖ����Ă����X���̂��Ƃ������܂��B

���e�ؖ��X�ւɂ���ďؖ�����鍀�ڂ́A�ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

���o�l�i�N���o�������j

���l�i�N�ɑ��ďo�������j

�����̓��e�i�ǂ̂悤�ȓ��e�������Ă��������j

�܂�ʏ�̗X�ւƓ��e�ؖ��X�ւ̂ł͈ȉ��̂悤�Ȍ��ʂ̈Ⴂ������܂��B

���ʗX���E�E�E����Ɋm���ɂ��̎莆���͂����ǂ����s��

��

���e�ؖ��X���E�E�E���e�Ɠ��B�����ɏؖ����Ă��炤

��

�؋����l�̍����莆�E�E�E����ɂ��Ȃ�̐S���I�v���b�V���[��^����

�܂����e�ؖ��̗��_���z�B�ؖ��Ƃ������̂�����܂��B

�����������e�ؖ��X�ւ��o�����̂ɁA����ɂ����Ɠ͂������ǂ����킩��Ȃ���A�o�����Ӗ�������܂���B���������Ƃ��̂��߂Ɂu����ɂ����Ɠ͂��܂������v�ƗX�ǂ���ؖ����Ă��炤���̂��z�B�ؖ��ł��B

���@�ł��y�ӎv�\���͑�����ɓ��B���Č��͂�������z�Ƃ��Ă��܂��B���̂��߁A�ӎv�\�������Ă��A����ɓ��B���Ȃ���Έӎv�\���̌��ʂ��������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ӎv�\�����m���ɂ���ɂ́A���e�ؖ��X�ւ��o���Ƃ��ɗX�Lj�����Ɂu�z�B�ؖ��t���ł��肢���܂��v�Ɠ`���邾����OK�ł��B��p�̓I�v�V�����ƂȂ�ʗ����ɂȂ�܂����A�ق�̐��S�~�ōς݂܂��̂ŕK���z�B�ؖ��t���ŗX�����ĉ������B

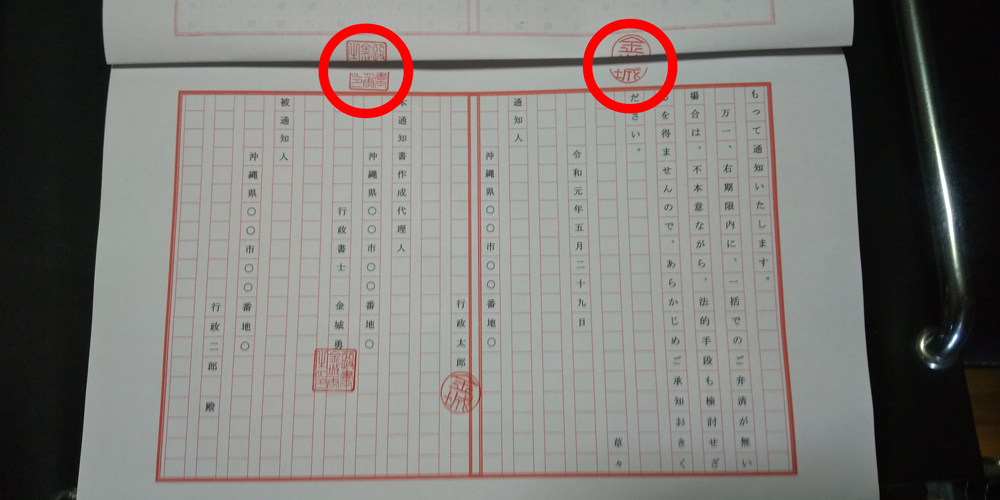

�z�B�ؖ��̖���

�E�w���B�x�̏ؖ�

�E�w���B�����x�̏ؖ�

���̌���

�E�����̓��e

�E���M�N����

�E���B

�E���B�N����

�����I�ɏؖ�����A���e�ؖ������؋��ؖ��͂����S�Ȃ����ƂȂ�܂��B

���e�ؖ��̍쐬

�p��

�ǂ�ȗp���ł�OK

�������A���{�̕ۑ����ԂT�N�ɑς��Ȃ����͔̂�����

�`��

�ꖇ������Q�U�s�ȓ��E��s�Q�O���ȓ��A�c�����ł��������ł�OK

�i��Ǔ_��u�v�E�i�j�Ȃǂ��ꕶ���Ƃ��Čv�Z�j

���e�ؖ��p���̗�

�K�v����

�������ʂ��R�ʏ���

�i����ւ̑��M�p�A�����̍T���p�A���{�X�֕ۊǗp�j

����

�Ō�ɋL�������O�̉��ɂR���Ƃ�����i����E�F��ǂ���ł�OK�j

�y�[�W�������ɂȂ�Ƃ�

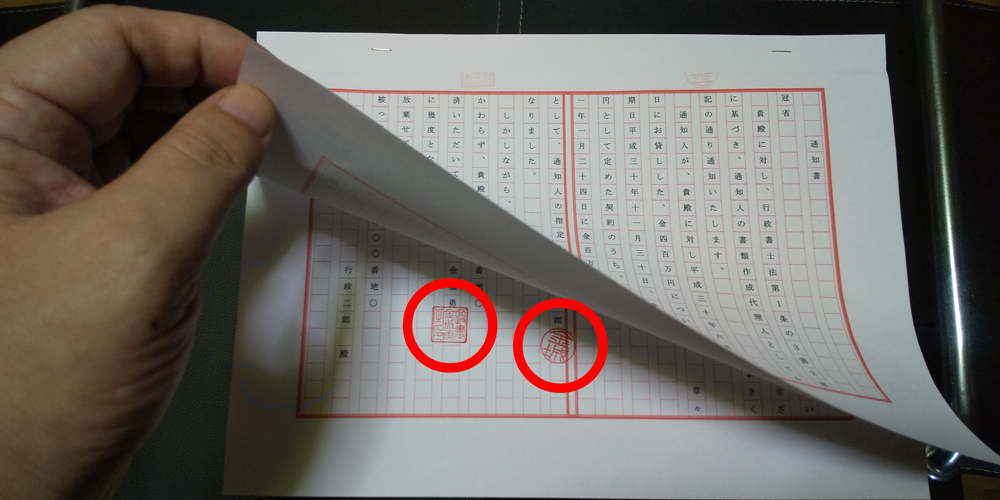

�z�b�`�L�X�ŗ��߁A�Q���ڈȍ~�̃y�[�W�ƃy�[�W�̋��i�z�b�`�L�X�ŗ��߂����ځj�Ɍ_��

���e�ؖ��̗X�����@

�@���e�ؖ�����舵���X�ǂ֍s���B

�������X�ǂł͓��e�ؖ��X�ւ���舵���Ă��Ȃ��ꍇ������܂��B�K�����O�Ɋm�F�����悤�ɂ��܂��傤�B

���Q��

���e�ؖ����E�E�E�R��

���e�ؖ����ɋL�ڂ����Ƃ���̑���̏Z���ƈ����������������E�E�E�P��

�A�X�Ǒ����Łu�z�B�ؖ��t���̓��e�ؖ��X�ւł��肢���܂��v�Ɠ`����B

�B�Lj����`�����`�F�b�N�E�F�؈��������A�����Ɠ��e�ؖ����P�ʂ�n���Ă����B

�F�ɂ͊T�˂R�O�����x������܂��B

�C�n���ꂽ���e�ؖ����P�ʂ��̒��Ɏ����œ���A�Еt���i���j�����čĂё����ɏo���B

�D����̗����i���L�Q���j���āA�����̍T���p���e�ؖ����P�ʂ����B

�E���t����

���e�ؖ��X�֗��ɂ���

| ���e | ���� | �E�v |

|---|---|---|

| �X�֗� | 82�~�` |

��`�i���R�`�j25�O�����i�p���T�����j�܂ł̏ꍇ��82�~ |

| ������ | 430�~ | �ꗥ |

| ���e�ؖ��� | 430�~�` |

�P���ڂ܂ł�430�~ |

| �z�B�ؖ����i�I�v�V�����j | 310�~ | �ꗥ |

��j�p���R���̓��e�ؖ����쐬�����ꍇ

�X�֗��F82�~

�������F430�~

���e�ؖ����F430�~+260�~+260�~��950�~

�z�B�ؖ����F310

���v�F1772�~

���̑��̃I�v�V�����Ƃ����y���B���z�y�z�B���w��z�y�{�l������z�y�����ؖ��z�Ȃǂ�����܂����A�T��2000�~���x�ƍl���Ďx��͂���܂���B

���e�ؖ����X����́E�E�E

�E����ɓ͂����ꍇ

�͂������t���L�ڂ��ꂽ�n�K�L�i�z�B�ؖ��j�����o�l�ɓ͂�

�E�������ۂ��ꂽ�ꍇ

�����ԗX�ǂɗ��ߒu�����

��

���o�l�֑���Ԃ����i�z�B�ؖ��̃n�K�L�͓͂��Ȃ��j

��

�ēx�X������

�ēx�X�����Ă����e�ؖ��Ƃ킩��A�܂��������ۂ����ꍇ������܂��̂ŁA�䂤�p�b�N���ő��邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B�����Ȕz�B�ؖ��͏o�܂��A�ǐՃT�[�r�X�𗘗p�����肪��������̊m�F�͂ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��B